文政13(1830)年 |

1.jpg)

庭園から見た主屋(座敷部分)

|

煙抜きを持った大屋根造りの母家は,基本的には熊本の典型的六間造りで,「匚」の字型の建築である。江藤家が地方の豪農から,寸志差上げなどによって在御家人の地位を高めて行く中で,約4回にわたって造作が行われている。

創建当初は,正面の玄関式台のある広間・仏間・次の間・茶の間・台所・中の部屋と土間部分。文政13(1830)年には,広間の上に2階間があり,この時に母屋の原型が完成した。

江戸末期に,次の間の東に本客間(10畳)を拡げた。また明治18(1885)年に座敷・客間が修繕され,さらに明治後期に仏間の南側に客間(6畳)を建てた。そのため,仏間の南側の式台は,広間の南側に移された。

<木造一部2階建。桟瓦葺。建坪196坪(647㎡)(1階157坪・2階39坪)23部屋。>

|

天保15(1844)年 |

表長屋門 |

住宅の玄関として,樟の大木に守られるかのような白壁造・下見板張の造りである。壁から軒木を支える腕木には素朴な装飾が施されている。

1階は,東2間が門で,西側が2室の物置となっており,天井には1本の大きな牛梁を貫き通してあり,その墨書から天保15(1844)年の建造と考えられる。

2階の西側は棹縁天井の室で,北側壁に入口があり,外階段が取り付けられていた。

<木造2階建。桟瓦葺。桁行12.6m・梁間4.0m。西側入母家・東側切妻。>

|

文政6(1823)年 |

1.jpg)

馬屋 |

北側が三つに分かれる馬小屋,南側が物置である。物置の東に待合所を増築している。小屋組は南北に牛梁を貫いてある。

鬼瓦に文政6(1823)年の銘があったといわれ,主屋や長屋門と構造技法がほぼ同じであるから,この頃の建築と思われる。

<木造平屋建,桟瓦葺。桁行16.4m,梁間4.5m。切妻造,東面下屋庇付。> |

|

土間の中央に建つ「大黒柱」 |

[ニワヤ]

全体に三和土が敷き詰めてある。三和土とは,粘土と消石灰を水でこね,ひび防止のために砂を入れて練合わせ,それを敷いたものである。ニワヤは,普段村人達が出入りする場で,ここで働いていた人々の作業場でもあった。

出入口が3ヵ所あり,南側の表入口は片引の一枚大戸で,通常は解放していた。

入口左側に藁打ち石と藁槌がある。天井の大きな梁には,俵詰めした後の重さを秤る為の金具が見える。

土間から広間への上り框の下には,「ケコミ」といわれる履物入れがある。茶の間への上り框の戸は堅格子戸である。

土間の2階は12坪あり,道具類の保管場所になっている。10年に1度の窪田阿蘇神社神幸祭に使用される道中道具などが納めてある。

正面の大きな柱が「大黒柱」で,材料は栴檀。ここから見上げると,大屋根に吹抜けの煙出しが見える。この柱が江藤屋敷母家の「公」と「私」を区切る境となっている。

[カマヤ]

ニワヤの奥にあたり,日常の炊事の場。同じく三和土が敷詰めてある。

多くの来客を賄う為に大きな釜が2つ並んでいた。通称[お釜さん」と呼んでいたが,現在は残っていない。3つのクドと2つの火くべ口を設けた煉瓦造りのカマドもあって,ここには合計7つのカマドがあった。

煉瓦造りのカマドには,上にドーコ(銅壷)を据え付けてあり,お湯が沸くようになっていた。その排気口として使われていたのが,裏の大きな煉瓦造りの煙突である。明治のかなり早い時期に,ドイツ製の煉瓦で造られたようである。 |

安永元(1772)年 |

庭園の中にある土蔵

|

邸内に唯一現存する倉であり,鬼瓦に安永元(1772)年の銘があったといわれ,この頃の建築と思われる。

当初は米蔵であったが,現在は道具置場として使われている。戦後,この2階と南の蔵(現存しない)を繋げてアンコ製造所が置かれていた。内部には階段の跡がある

<土蔵造2階建,桟瓦葺。桁行10.8m・梁間5.9m。切妻造,西面入口庇付。> |

文政13(1830)年頃 |

玄関から見た広間

屏風は衛藤金八(弄月齋)画「賤嶽之図」

天保11年

|

当屋敷で最も広い部屋(15畳)であり,村の人達と接する場所である。南向きに二間式台付きの玄関がある。しかし,村の人達の入口は西側の土間(ニワヤ)からここへの上り框となっていた。その上り框の戸は全て桧の一枚板で,その縁は漆仕上げである。

小作米納入の時には,ここに帳台が置かれて帳元が座り,納入の事務処理をしていた。帳元は料理番を兼ね,普段は多数の来客を応対し,当家の経営のため,種々の用事を処理していた。

この東側には,仏間・次の間・本客間と連なっている。それぞれを区切る襖戸を外し,さらにその敷居も全部外すことが出来,畳だけの44畳の大広間が出来るようになっている。もちろん,詰めた分を埋める畳も用意されていた。

仏間とを区切る戸は,縦板の上に桟を横にあしらう「舞良戸」と呼ばれるものである。その上の長押には3種の火縄銃が掛かっている。 |

文政13(1830)年頃 |

次の間

|

(12.5畳)

本客間が造られる前は,本来の客間であった。本格的な書院で,上客を接待する部屋である。当初は東側に付書院が取り付けられていた痕跡が残っている。 天井は棹縁天井である。

床は,本・脇の並び床となっており,脇床の付違い棚は天袋とつながっている。チン潜りは南天の一木造りで,床の壁は金箔を12枚貼った貼壁である。

仏間との仕切り襖に,青谷敬誠(慶応元年1865 56才没)の描く雪舟流の山水画があり,仏間側の「柏に大鷲」の絵と表裏一体となっている。天袋は,表が柳瀬南甫の描いた絵で,裏が矢野良敬の作である。

嘉永元(1848)年の造作のときに,本客間の増築に合わせて内部の改装が行われたようである。 |

江戸末期 |

座敷 |

(10畳)

床・棚のついた正式な書院の座敷である。江藤家の在郷武士としての「格」を意識した部屋で,床框は螺鈿の研ぎ出しという特殊な技法で装飾を施し,壁は金箔で富士山を描き出した貼壁で,しかも本・脇の並び床を通して一つの絵となっている。天袋の絵は青谷敬誠作の「花鳥の絵」が描かれている。

また,床柱は,丸太の三面を切り落としてそのまま使い,天井は桐材で作られ,竿縁は黒漆で仕上げてある。

一方,障子は桟の角を落して漆を塗り,特に桟組だけが外せる構造になっている。腰付障子には草花の絵があり,欄間には瓢箪や桜に花鳥を配した絵が描かれている。

|

|

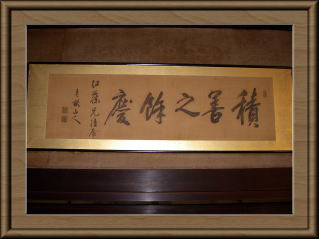

伊藤博文筆「積善の餘慶」 |

本客間,客間,次の間に掛けてある書は下記の5点である。

1.原敬より江藤哲蔵宛書状

大正5(1916)年8月30日 盛岡市より東京芝公園内政友会本部宛

2.西園寺公望筆「功必陪之」

3.伊藤博文 筆「積善の餘慶」

4.清浦奎吾 筆「誠易明矣」

5.元田永孚 筆「慎言直行」

このことからも,当家が大正期の議会政治で活躍する政治勢力と密接な関係を持っていたことがわかる。 |

文政13(1830)年頃・明治後期 |

客間(6畳)から見た仏間

畳は仏間・客間・次の間・本客間とも青の市松模様

(明治10年代頃より) |

[仏間] 7.5畳

仏壇の部分は畳の面より一段高くなっている。上は塗壁が施され、竿縁天井となっている。

東側の次の間との仕切り襖には,矢野良敬が描いたといわれる「柏に大鷲」の絵があり,欄間には桐の一枚板で「鶴」の透かし彫りが施されている。

又,広間との仕切り襖には,松本華邦が描いた「松に鶴」の絵がある。南面(桟格子)の襖には,矢野良敬作の「花と鳥」の絵が描かれている。

南側には玄関式台があったが,明治17(1884)年に客間が増設されたため,それは取払われ,玄関の機能は広間南の式台に移された。

[客間] 6畳

気安い上客の接待用に明治期に増築された6畳の部屋。造ったのは斎藤常平という上陣内出身の宮大工である。

本客間・次の間の格式に比べるとくだけた印象をもつが,明治期の特徴を感じさせる造りでもある。縁側には丸柱を使い,数奇屋風の要素も取り入れてある。

床は紫檀。床柱は柞とも紫檀ともいわれている。天袋,地袋には,雲林院蘇山(大正3年1914 78才没) が描いた「四季の花鳥の組合せ絵」があり,壁,襖には,同じく蘇山作の金箔の障壁画が描かれている。

天井の竿縁は,猿の頬に似た「サルホホ面」で,細さを出すように仕上げてある。

欄間には四君子(蘭・竹・菊・梅)の透かし彫りが施され,柱は栂の四方柾で造られている。

又,近代の中央政界に活躍した一族の家らしく,壁には訪れた明治,大正の要人・文人達の書が掛かっている。

|

|

「菊座付六葉型」

|

長押を打留めている大釘の頭を隠すための化粧金具。古くは菊座と座金からなる六葉型が普通であったが,江戸期になり種々様々に意匠を凝らすようになった。当屋敷では,次のような意匠が用いられている。

「宝袋」 : 仏間・次の間

「楓」 : 客間

「菊座付六葉型」:本客間

「桃」「鶴」 :縁側

「星付七宝」 :中の部屋 |

|

庭園中央部分

|

主屋の南側武家風の庭園である。ここには,主に常緑の広葉樹が植えられ,座敷から見ると,廻り縁をめぐる広がりと奥行きに驚かされる。

正面の泉水の石組みは白川の石を集めて造られた“肥後石組”の典型で,民俗学者宮本常一氏が「熊本の文化がここにある」と感嘆されたそうである。 |

文政13(1830)年頃 |

茶の間

|

(12.5畳)

当家の家族がお茶を飲んだり,食事をしたりして日常の生活を営んでいた部屋である。以前は囲炉裏が切ってあり,その正面の当主を始め,家族の座る場所が決められていた。その頃は天井がなく,土間と一続きの吹抜けの空間であった。

現在は,囲炉裏後に掘りゴタツが設けてある。壁は漆喰,天井は竿縁の造りである。西側の土間との境は,竪格子戸で,土間からは吹抜け天井と煙出しが見える。

また,ここは親しい友人や村人達と日常の付き合いをする場所で,当家の公的な場と私的な生活の接点になっていた。

二階間へは,手摺の付いた箱階段(段の下に引出しが付いた階段)が設けてある。

壁には故松野鶴平元参議院議長の書,坂田道太元衆議院議長より先代武彦に宛てた手紙,坂本善三画伯の絵画等,比較的新しい政治家,文化人など,先代と交流のあった人達のものが掛けてある。 |

1.jpg)

1.jpg)